《黑客X檔案》:15年前,20萬年輕人在此集結

從2002年5月到2013年12月,《黑客X檔案》陪伴了中國黑客成長。對于早期中國黑客而言,這本雜志是那個年代放肆生長的記憶。

在這篇文章中,我找到了雜志當年的編輯、版主、忠實讀者,與這些人的對話幫助我重現了那段黑客歲月。幸運的是,盡管《黑客X檔案》的故事早已是如煙往事,我們仍能從這些對話中看到那一代黑客獨有的奮斗、思考、烙印和選擇。

《黑客X檔案》:大時代的布道者

《黑客X檔案》是一本黑客月刊, 自2002年5月創刊,到2012年底毫無征兆地退場,在長達十年的時間里,它一度成為中國黑客最熟知的幾本黑客雜志之一。有趣的是,一本技術雜志在偃旗息鼓數年以后,我們仍能在眾多黑客的成長之路上看到他的影子。

從某種意義上說,黑X的故事就是一代黑客的故事,它粘連了千禧年間中國黑客的變遷。雖然,同90年代的黑客往事相比這些故事缺少了驚心動魄的場景,但現今來看,這些微妙的變遷也充滿了力量。

那是一個充滿人文主義關懷的年代。

而我,在這篇故事中,嘗試站在旁觀者的角度敘述《黑客X檔案》在黑客浪潮中的掙扎與躍遷。同時在與這些黑X故事主人公的對話中,又逐漸意識到,對于當年的黑客而言,《黑客X檔案》不僅代表了技術啟蒙,在某種意義上還承載了他們對于那個時代的悵惘。

——作者語

『《黑X》之于黑客』

2002年5月,《黑客X檔案》第一期雜志上線(以下簡稱黑X)。

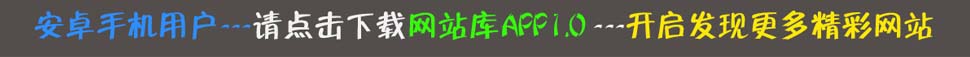

(第一期雜志的圖像資料,每一期的黑X雜志都配有一張裝滿黑客工具的光盤)

盡管未來十年間互聯網的發展間接摧毀了這本以網絡作為給養的雜志,但現在看來,出生在這個時間,對黑X來說既有歷史必然,又顯得恰到好處。

時間倒回2001年,中美黑客大戰的硝煙剛剛散去,在那場戰斗中遺留下來的戰利品并不多,在我看來只有兩件事。

「第一件事,黑客的聲音得以廣泛傳播。事后有人這樣寫道:“那群人在網絡上揮舞著國旗,齊聲吶喊著我們是紅客,中國的黑客。”在那樣的環境中,年輕人急迫的想要成為脊梁、獲得認同,而黑客成為了一條理想主義色彩濃厚的出路。」

「第二件事,黑客社群的空前集結。紅盟、鷹盟等黑客團體擔任了大戰的主力軍,盡管外界評論褒貶不一,但不得不說,2001年以后的很長一段時間,黑客社區創造了中國互聯網歷史上有關技術開放交流最輝煌的一段歷史。對于當時渴望學習的年輕人,實在是幸運的。」

應當說,黑X的出現滿足了當年每一名小白的技術妄想。

「36E」是黑X當年的忠實讀者,他至今仍記得苦苦等待黑X發刊的日子,對他來說,黑X所提供的技術給養是直白的。

「拿起來就能用。至今記得第一期黑X雜志,雜志里有篇文章寫入侵網吧計費系統的操作(上圖左下角可見),我研究了三天,幾個朋友坐在網吧里,我噼里啪啦敲敲電腦,賬戶上多了20塊網費,這在當時是巨款啊,不夸張,當時的小孩兒做夢都想要這種神技,我花了9塊錢就實現了。」

「大部分人都還不懂電腦,而我感覺已經站在了頂端,俯視他們。」如今看來這樣的表述顯得有些戲謔,但對于當時的他來說,那是一種開啟人生外掛式的喜悅感。

拋開是非功過,當年的黑X的確在扮演這種角色,黑X的老編輯「職業欠錢」在后來的回憶錄中評價道:

「如果沒有這些紙質讀物和論壇社區,我們這些腳本小子可能連入門的機會都沒有,也許我們的人生會走上完全不同的另一種軌跡」(資料來源于知乎,文中會穿插欠錢叔的部分觀點。)

不得不說,在同時期的幾本黑客雜志中,黑X是最照顧入門小白的一本。

『地下室里的艱難求生』

盡管這樣的定位幫助黑X在后來收獲了一大幫的忠實讀者,但雜志創辦初期由于經費的緊張,這本雜志無法大范圍的推廣,幾度陷入險些停刊的尷尬境地。

在北京玉淵潭公園的北面,夾在幾座高等學府中間有一所中國勞動關系學院,百度檢索這所學校的歷史,唯一讓人眼前一亮的是高圓圓的母校。

少有人知,后來雜志遍布大江南北的黑X,當年的編輯部就設在這所學校里,而當時的編輯部辦公室是一間陰暗潮濕的地下室,編輯也不過寥寥三四人。

2003年的冬天,傳統紙媒遭遇了前所未有的寒冬,互聯網的普及給雜志帶來了激烈的沖擊。

對于剛剛創刊不久的黑X來說,這是一個難捱的冬天,彼時的《黑客X檔案》只能靠著圈內極少的忠實讀者勉力支撐,雜志社已經面臨著入不敷出的局面,那一年的冬天格外寒冷。

對于黑X來說,銷量決定了存亡,我們不妨來算一筆賬。

「黑X早期的稿費大概500元一篇,每期雜志大概20篇稿,稿費成本10000元,印刷和光盤的成本按照當時的物價大概是3元。

而黑X雜志的定價是9元。

一個很簡單的公式:9x=3x+10000,x≈1666。」

也就是說,黑X要想保證穩定運營,算上員工工資、房租、水電費,每月至少要賣出3000本。

盡管現在看來這個數字并不多,但對于一個公司只有四個人、沒錢做宣傳的編輯部來說,這無疑是困難的。

萬幸,央視一條新聞意外地扭轉了這個局面。

「央視法制新聞的一名記者在臥底網絡黑產時,無意中拍到了犯罪分子家中擺滿了《黑客X檔案》的雜志和光盤。」

對瀕臨停刊的黑X來說,這是一場救命的雨,新聞風波過后,雜志的銷量突破了四萬冊。

就這樣,在這次充滿戲劇性的意外中,黑X幸運的渡過了危機。

實際上,在經歷過90年代黑客浪潮的洗禮過后,像安全焦點、灰色軌跡這樣的組織已經有了規模,最初一代的中國黑客都已小有成就。而擺在眾多小白面前的問題是苦無出路,黑X是應運而生的,但即便如此,對于編輯部來說,在這場與互聯網沖擊的抵抗中,曲折和艱辛并未因此而減少。

當然,這些曲折并不會留存在讀者的記憶中,多年后讀者這樣回憶道:

「那時的小白需要一個入門的平臺,沒有黑X也會有黑Y、黑Z,總會產生一個通道的。但對我們而言,最重要的是在黑X找到了一片自由的陣地,大家從中獲取的不光有技術,還有認同,有友情。」

記憶中的這片陣地就是黑X論壇,在這里中國早期黑客在放肆的生長。

『放肆生長』

大概在2003年的3月份,雜志創辦一年后,也是編輯部苦苦尋找出路的同時,黑X的四位特約編輯iceyes(老馬哥哥)、python、雪蓮蓬、sagi與土豆創立了「一顆菜」論壇,這里也是黑X論壇最早的陣地。

在黑X雜志渡過最初的危機后,雜志的暢銷帶動大批讀者涌入論壇,「一顆菜」論壇也正式變更為黑X官方論壇,之后相繼增設了「寂寞梧桐」等灌水區,以及「小菜舉手」這類的技術交流版塊。很快這里就成功的進化成技術交流、日常吐槽的社區。

「sagi」在日后的回憶錄中這樣寫道:

「04年底土豆離開黑X,自己創辦了黑客手冊,而我也就接手了黑客X檔案,工作變得忙碌了起來,再也不向原來那樣有時間整天泡論壇來解決各種各樣的問題了,但好在此時黑X也有了一大批衷心、熱心的讀者,論壇在她們的協助管理下,發展的挺好。」

到了2006年,黑X論壇已經成為黑客小白入門的聚居地。

而「bk」也是在這一時期加入了黑X,成為「小菜舉手」的版主。

我:「小菜舉手」是個什么樣的板塊?

bk:黑客技術光通過雜志文章是學不到的,說白了大家都需要一個引路人。呆呆蟲是黑X論壇中很典型的平臺。簡單來說,大家看了雜志有不懂的都來這提問,當然熱心回答的人也很多,那個交流是沖動的,挖空心思把自己的經驗拿出來。

我:不求回報的?

bk:更多的是心理上的回報,渴望獲得認同。那個年紀的年輕人都是這樣,急切地學習,急切地傳授,急切地想要獲得認同。

我:你覺得那是一個更好的時代。

bk:是值得懷念的時代,或者說是幼稚的時代。

「事實上,正是這種認同感維系了當年那個自由、開放、平等的黑客文化。而恰恰也是這種輕而易舉的成就感讓越來越多的人涌入社區。」

我:巔峰時期,論壇有多少人。

bk:我有一組數據,當時論壇的有效用戶是20幾萬,一天的提問帖大概1700個,回復貼能達到4000,你可以聯想一下當時中國的互聯網用戶有多少,關注黑客的又能有多少人,大半都在這里了。

我:這是個有趣的現象,及至多年以后,人們回憶起黑X來往往想到的不是某一項技術,而是某一個人。一本雜志,怎么能營造起那個氛圍?

bk:黑X的論壇聚集了一批人,因為黑客圈子不管是當年還是現在,就那么大。就像現在的知乎,黑X成為黑客們的問答社區,那個氛圍是一批接一批傳遞下來的。

我:師父教徒弟,徒弟再教小白?

bk:應該說當時大家的關系更近,更像朋友吧。但是這里有個矛盾,那個關系是被網絡維系的,但當時沒有移動互聯網,大家都要去網吧上網才有機會交流,經常有在論壇聊的很好的朋友沒加上QQ,于是就斷了聯系。

我:網絡一線牽。

bk:對對對,珍惜這段緣。

「應該說,那個年代的黑客是相對幸運的,這種無條件的接納為黑客理想主義提供了最佳的生長環境。」

「bk」與黑X的故事一直延續到2012年雜志的停刊,在漫長的時間里,他在那里見過太多黑客的來來往往,他告訴我,有許多優秀的黑客后來轉行,做了公務員,開了麻將館,有什么比生存更重要呢。我問他為什么一直堅持下來,他說是運氣好,但其實,他早已獨當一面了。

回到黑X的故事中來,正如「職業欠錢」所說:

「黑X的頭幾年趕上了黑客文化、黑客只是在國內啟蒙、發展的第一波,雖然小眾,但是在特定的垂直領域,國家又睜一只眼閉一只眼,所以即便沒有大富大貴,但也過了一段自給自足的日子。」

『法外之地』

2009年,當黑客群體在網絡中汲取營養不斷壯大的同時,網絡論壇界掀起一陣風波。如今看來,對當年的黑X來說這場風波也是一次飽含變革意味的征兆,這可能也從側面解釋了這本傳奇雜志當年為何突然離場。

對于當年的黑客來講,「3800hk.com」這個域名可能并不陌生,域名對應的網站是「黑鷹安全網」,一家以收費培訓黑客技能為生的網站。

巔峰時期黑鷹的付費用戶在1600人左右,它的收費標準是「終身會員1000元,其他短期會員200元到600元不等。」這樣算下來黑鷹靠著兜售黑客技能,聚斂了近百萬財款。

不得不說,相比較起來,黑X雖然積攢了龐大的粉絲群,但一直勤勤懇懇賣雜志的黑X顯得有些寒酸。

「一切眾生未解脫者,性識無定。惡習為業,善習結果。」

黑鷹的惡習在于無節制,盡管當年的網絡監管環境相較寬松,但是黑鷹的培訓課程教會員如何盜取銀行、游戲賬戶,觸及了行業底線,業障隨之而來。

「2009年2月21日,黑鷹辦公室的大門被警察一腳踹開,網站創始人大米連同四個主要負責人被逮捕。案件宣判,大米因涉嫌傳播傳授黑客技術,并且獲取非法利潤判處11年有期徒刑。黑鷹安全網的服務器和相關資源在警方取證后被格式化,所有資源丟失。」

這是一次徹底的清掃,一時間網絡論壇風聲鶴唳。「大米」在入獄前留下這樣一段話「3800的覆滅是偶然的,也是必然的,這是一個趨勢,大家其實都明白。忘記黑鷹吧,把原來的會員群解散掉,不要再做與它有關的任何事。這是為了我好,也是為了大家好,希望大家能夠理解,黑鷹的時代已經遠去……」

黑鷹的覆滅為所有的黑客論壇敲響了警鐘,從此以后黑客論壇的行為規范在法律意義上有了實例。而對于黑X而言,它的生存方式并未因此激發出改變,在逐步建立起的行業規范下,迫于生存壓力黑X仍然扮演著曖昧的角色在法律邊緣游走。

恰恰是這個時期,很長一段時間里中國年輕人的的互聯網記憶是由QQ、網吧、熱血傳奇、CS,這些元素搭建起來的,而所謂的技術流,往往離不開這些流行元素。

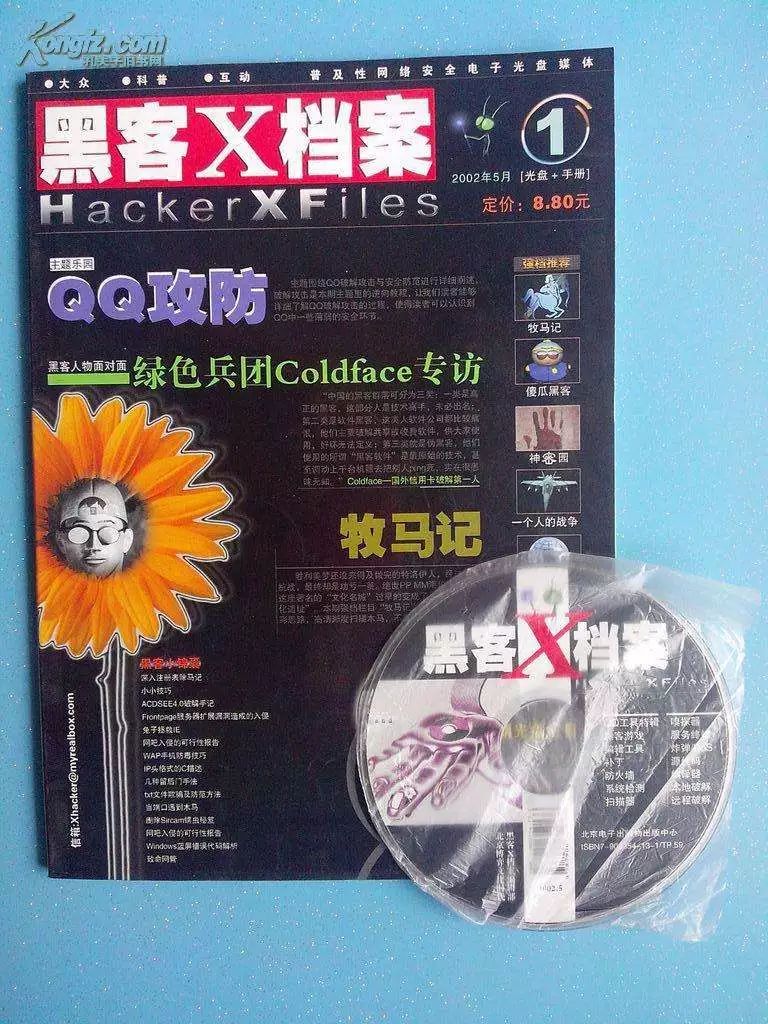

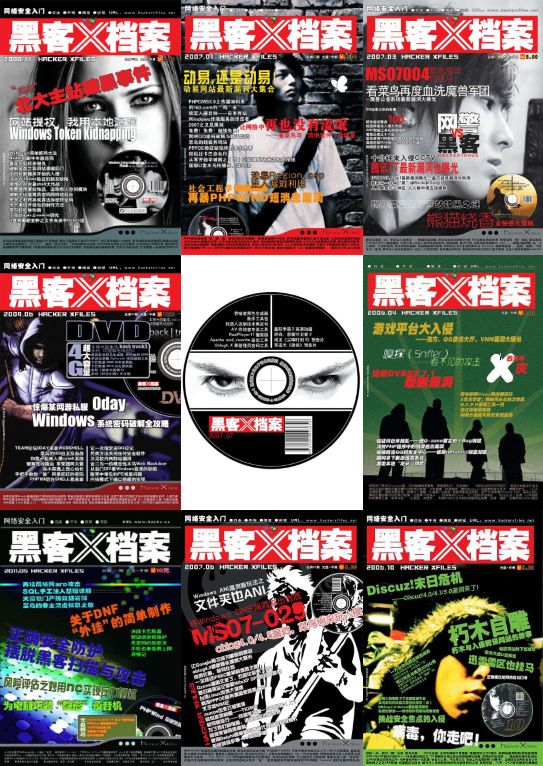

(透過這張黑X早期的雜志封面,仍能感覺到那個張揚、個性,甚至略顯另類的時代氛圍)。

與現在相比,那個年代的賽博世界更加原始,而掌握黑客技術的人在這里充分展示了他們的野蠻。QQ盜號、游戲裝備盜刷,在缺乏對抗的環境下,黑客迎來了盛大的狂歡。

從某種意義上說,當年的黑客是純粹的,盡管這種純粹中帶有年輕人的幼稚和沖動。迎合這種幼稚和沖動仿佛變成了黑X迫不得已的生存姿勢。

2009年,后來擔任黑X論壇「寂寞梧桐」版主的「相守」還在上高中,和大多數那個年紀的孩子一樣,他迷戀網游,上網這件事對他而言有著無窮的魔力。

和「相守」見面是在北京一座嚴肅認真的寫字樓,仍在從事網絡安全工作的他,如今已經很少在人前表露出幼稚、沖動的一面。但聊起黑X的往事,我們就像是兩個闊別多年的網癮少年。

相守:我那時候最喜歡玩傳奇,做夢都想當沙巴克城主,但是那時候沒錢啊,我記得當時官方一把屠龍刀對小孩子來說是天價。沒辦法只能去私服過過癮,黑X幫助我們這些網癮少年玩游戲的時候更過癮。

(火爆的傳奇游戲頁面,玩家密密麻麻)

我:有什么騷操作嗎?

相守:很簡單,用肉雞把私服游戲服務器擠爆,然后要挾管理員給裝備,當時服務器帶寬特小,隨便弄個幾十臺肉雞就搞定了。高中信息技術課上為了上網,黑掉教員的電腦,偷偷上網打游戲。這些技能買本黑X來看看,或者在論壇里泡上一個星期,都能搞明白。

我:現在看來這些是無傷大雅的,但仍然有人覺得黑X間接培育了黑產。

相守:盜QQ、刷游戲裝備、黑網吧計費系統,這就是那個年代黑客的記憶,你很難定義算不算黑產。但有一點是肯定的,黑X誕生在那樣的環境里,也只能誕生在那樣的環境里。

我:但本質上,黑X最吸引人的東西就是提供工具,不可避免的迎合了一些人的不良用心。

相守:黑X本身就是以這樣的身份出現的,要生存下去,這是必要的姿勢,我們很難評判對錯。

「相守形容那時候的網絡世界是片法外之地,準則、公道都在人心,人心以上的是黑客精神,人心以下的是法外狂徒。」

我:這種姿勢有帶來什么后果嗎?

相守:應該說黑X一直在催生黑客能量,慢慢的這股能量開始變得不受控制,甚至論壇也變得混亂了,垃圾廣告、刷樓的空白貼布滿了論壇首頁,那時候的論壇沒有批量刪除的功能,我這個版主的大部分時間用在了刪帖上,有時候一千多條垃圾帖,一個個篩選一個個手動刪除,不知道這算不算是后果。所以說,黑X本身也是受害者,黑X論壇也經常遭到黑客攻擊,光是服務器數據丟失就有過幾次,好多朋友都在這些攻擊中失去了聯絡。

「聊到這里,他收起之前的俏皮,神色間罕見的有了些幽怨。」

其實我知道,對于很多人來說,黑X所代表的早已不是簡單的技術交流。十多年的時間里, 這里來來去去,黑X見證了很多人的成長。

一些人的相逢與離別總是會在未來的某個日子里讓人徒增傷感,這讓人既無奈又遺憾。

而正是在這種復雜、動蕩的環境中,黑X漸漸消耗完了所有的能量,以至于它的離開來的如此突然。

『退場:技術的堅守與離別的遺憾』

在黑X這段歷史的后期,真正支撐起雜志和社區的是那些筆耕不輟的作者、編輯,在他們身上有著十分突出的共同點,那就是對技術的十分熱忱。

從2007年6月到2012年12月黑X停刊,「txcbg」(簡稱tx)幾乎不間斷地投送了150多篇技術稿件。

(左側是tx發布的文章列表,右側是無意中找到tx首次投稿的一期黑X雜志封面,tx的文章也出現在文章的顯眼位置 “oblog”)

盡管在2007年「tx」就已將是黑X的穩定作者,但直到2012年的10月份,他才真的來到黑X編輯部,機緣巧合之下,雖然與編輯部的相處只有短短的兩個月,但他見證了黑X雜志社最后的那段歷史。

彼時,黑X編輯部已經從陰暗潮濕的地下室搬到了氣派些的老年活動中心二樓。

「還是在勞動關系學院,就在原來地下室的旁邊,編輯部從地下轉移到了地上,那棟樓是用類似集裝箱一樣的材料加蓋起來的,但對于編輯部來說,有空調、能見到陽光,比起地下室這里好太多了。」

「編輯部當時有三間辦公室,一間是休息間,一間是編輯們辦公的場地,另一間住著一位老大爺。」

除了當年的黑X編輯幾乎沒有人知道,當年所有黑X的雜志幾乎都是由這個老大爺親手發送到全國各地。老大爺的身份我已無從知曉,但有人隱約記得,他年輕時是另一本黑客雜志《電腦愛好者》的編輯,我腦海里浮現出一個少林掃地僧的形象,那些年黑X的起起落落在他眼里恐怕不過是印刷、裝訂、郵遞,就這么簡單。

雜志創辦的最后一年,對于黑X來說尤為艱難,雖然在后期,黑X積攢了數量很龐大的忠實觀眾,但印刷盜版的問題導致雜志銷量一直只能處在維持生存的地步,到了后期稿費的按時發放都已經成了問題。

在「tx」回憶中,在編輯部工作的那兩個月其實沒什么事情可做。「文章質量的下降很嚴重,一方面原因是稿費的拖欠,另一方面相關法律的完善,讓黑X在內容選擇上不得不變得謹慎。有些文章技術很有趣,但也不便再發,讀者看不到想要的東西,自然而然就流失了。這是一個惡性循環」

一定意義上說,在堅持了整整十年以后,紙媒的衰落已經無可挽回,擺在黑X面前的有兩條路,一條是像黑鷹一樣用積攢的粉絲來大賺一筆,另一條就是死亡。

「那時候我們很少出門,到了定稿日就忙著編輯稿件,忙完以后就幾個人窩在辦公室打魔獸,日子悠閑自在,只有在逛論壇的時候會突然覺得黑X沒有以前熱鬧了,許多人都離開了,許多ID都沒再出現過。」編輯部里大家心照不宣,又緘口不言,黑X的黯淡離場已成定局。

2012年12月,黑X雜志最后一期出版,在沒有任何征兆的情況下,讀者們沒有等來2013年的開年刊。兩年以后,黑X論壇也由于管理不善無奈關閉了站點。至于其中種種緣故我并沒有找到確切的答案。

「tx」告訴我,黑X的停刊對于在編輯部工作的他來說也很突然,離開編輯部以后,他一度找不到工作,一路輾轉從北京回到了老家。后來在編輯部朋友介紹下,才能繼續從事網絡安全工作。

「一提到黑X就會有種特別的感覺,很多往日的面孔和情節都一一浮現出來,一朝是黑X的人,永遠都是黑X的人」

我聽完以后,感慨不已。我意識到,即使我自認客觀的記錄了這段歷史,但黑X之于黑客而言,它不是歷史是朋友。

在文章即將完稿的時候,我來到了黑X編輯部的舊址。

(在一片郁郁蔥蔥的樹林中,我找到了當年編輯部所在的地下室)

這里看起來已經常年沒人住了,樓道的大門被一把鐵鎖牢牢拷住,我伸手推了推門縫里落下一陣積灰。無奈,我只能回到窗臺,蹲在路邊探著身子勉強拍下這張照片。

當我起身要離開的時候碰到一個老師傅,我跟他說明了來意,他說當年這的確有個雜志編輯部。

「看到過他們熱火朝天的往屋子里搬書,后來不知道為什么搬走了。」

我回過頭又來了一眼那間屋子,時間仿佛瞬間回到那個艱難的冬天。北京的寒風吹得鐵窗嘎啦啦亂響,幾個編輯裹著厚厚的羽絨服伏案寫作,大頭電腦屏幕上忽閃忽閃的泛著亮光,我隔著鐵窗與他們相望,春夏秋冬…倏忽而過。

(二樓的編輯部已經變成了警務工作室,不知為何,這段鐵樓梯在后來的日子里總會出現在txcbg的回憶中。)

『結語:“不讓生活磨滅我們的個性”』

距離13年黑X的消失,時間已過去五年,我嘗試打開當年的網站「www.hackerx*****.net」,時過境遷,網站已經變成了菠菜網址。

為了幫助當年的黑X讀者找到以前的老朋友,bk告訴我他修復了論壇的一部分數據庫。

(修復后的數據包括論壇帖以及大部分活躍用戶的留存信息,bk希望借此懷念一下黑X的老朋友們。)

我問bk,「為什么不把網站重建呢?」

他告訴我:「重建的感覺就像已經分手,回不去了。」

……

《黑客X檔案》有一個slogan,全文是「不讓生活磨滅我們的個性」,在采訪中我一直試圖找尋這種個性是什么。

后來在一個黑客論壇上我看到了這樣的描述

「我印象中經典意義的黑客形象是這樣的:他到你家,敲敲門,發現你家門沒有關,于是給你留了個信,提醒你關上;路過你家花園,發現籬笆有個漏洞,于是告訴你一下,或者索性順手給你補上。」

我想這才是黑X所代表的中國黑客的個性。

而對于那些讓人潸然淚下的懷念和悵惘,30多年前張承志在《北方的河》一文中早有注解。

「我相信,會有一個公正而深刻的認識為我們總結的,那時,我們這一代人獨有的奮斗、思考、烙印和選擇才會顯露其意義。但那時我們也將為自己曾有的幼稚、錯誤和局限而后悔,更會感慨自己無法重新生活。

這是一種深刻的悲觀的基礎。但是對于一個幅員遼闊而又歷史悠久的國度來說,前途最終是光明的,因為這個母體會有一種血統、一種水土、一種創造的力量使活潑健康的新生兒降生于世,從這個觀點來看,一切又應當是樂觀的。」

全文完

……………………………………………………

鳴謝。

實際上,在我的理解中,采訪所涉及到的幾位黑客,對于黑X的感情與貢獻并無高下之分。

這讓我一度非常糾結,因為我不得不摘取他們每個人的一部分觀點來佐證那段歷史。

在此要鄭重感謝幾位受訪者,以及其他熱心提供資料的黑客朋友,他們的名字沒能一一在文中出現,但整篇文章實際上是在他們的回憶和觀點中呈現的。